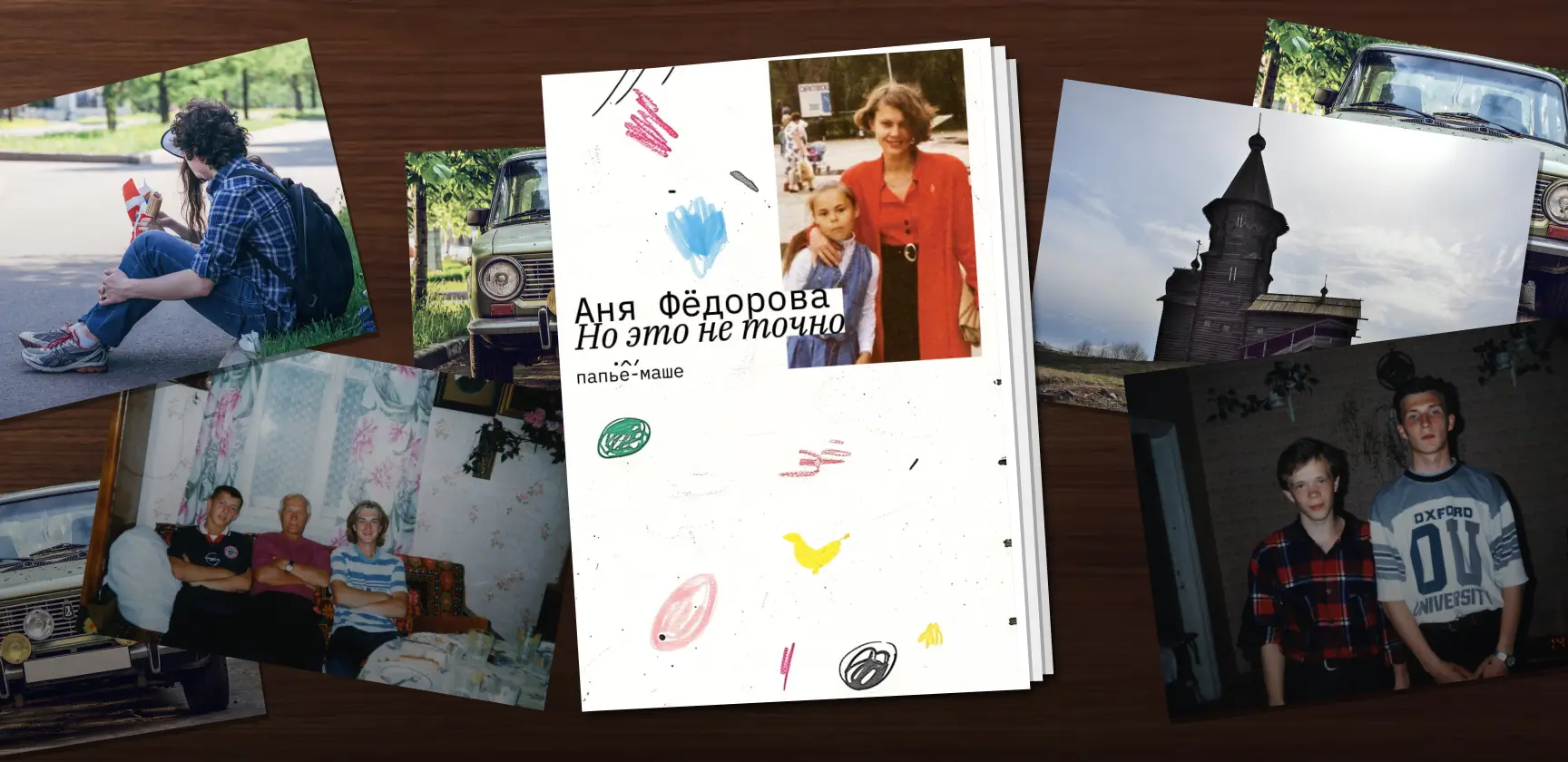

Отрывок из книги Ани Фёдоровой «Но это не точно», в которой она рассказывает о детстве в девяностых и взрослении в нулевых

Писательница Аня Фёдорова родилась в Энгельсе, а сейчас живёт в Лиссабоне. В 2024 году вместе с издательством «Папье-маше» и книжным магазином «Пархоменко» она выпустила книгу «Но это не точно».

Основная тема творчества Ани — взросление. И «Но это не точно» не стала исключением. В автофикшне она исследует жизнь, переживания и этапы перехода из детства в юность на рубеже девяностых и нулевых. «С юмором и состраданием писательница показывает девяностые и нулевые в максимальном приближении, глазами ребёнка, подростка, молодой женщины, и в этих личных без сентиментальности трогательных историях отчётливо звучит голос миллениальского поколения», — говорится в аннотации к роману.

С разрешения «Папье-маше» и с ностальгической слезой в глазах ГМД-медиа публикует отрывок из «Но это не точно», в котором многие почувствуют знакомую атмосферу школьных лет. Это шестая и седьмая главы из книги.

Про телевизору говорят: «Вы что, хотите как в девяностые?» Вопрос не ко мне лично, но я отвечу: «Конечно!» В девяностых застряло и никак не кончится моё детство. Я вспоминаю себя в эти девяностые, точнее с 1994 по 1999 год, но совершенно забываю, что ещё лучше помню себя в нулевые. В девяностых я жила до одиннадцати лет, а после одиннадцати и до двадцати двух — в нулевые. Почему новое тысячелетие не имеет никакого значения в моей памяти? Иногда ответа нет, иногда я цепляюсь за мысль, что этого времени на самом деле никогда не существовало.

Может быть, где-то в Москве нулевые начались с боя курантов в 00:00. На посёлке Приволжском, который все называли «Мясокомбинат», миллениум начался, а время остановилось. Часы есть у всех, но никто по ним не сверяет время. Стрелки движутся вперёд, но на самом деле стоят на месте. Бом-бом, трещины бегут по асфальту у нашего дома. Тик-так, падают кирпичи с башенки мясокомбината всесоюзного значения. Ку-ку, отсчитывает годы жизни кукушка сначала нашей семье, потом моей школе, следом парку около неё.

***

Школа частично обрушится весной 2004 года, её фундамент размоет мужской туалет, всё лето её будут разбирать по кусочкам учителя и ученики, а осенью приедут сапёры и взорвут. Ещё через десять лет школьный парк разрубят в щепки, поставив на его месте храм.

Школа упала за день до моего дня рождения. Мой день рождения 31 марта, 30 марта я должна была идти на дополнительное занятие по алгебре. Алгебру я не любила больше, чем школу.

Во-первых, я её не понимала, а всё, что мы не понимаем, мы не любим. Здесь вопросов нет. Во-вторых, учительница алгебры и геометрии не любила меня. Почему? Потому что она меня не понимала!

Никакого урока 30 марта не было, как и не было моей школы. То есть фактически школа была, обрушилось — в новостях говорили «поехало» — одно крыло. Но на самом деле не было никакой школы, потому что в этом самом поехавшем крыле находился кабинет директора, учительская, библиотека, актовый зал, кабинеты труда для девочек и музыки, а ещё каморка для вожатых.

Наш дом стоял рядом со школой. Наша квартира была на четвёртом этаже, моя и дедушкина комнаты выходили окнами во двор, кухня, зал и лоджия смотрели на хоккейную коробку и здание школы. На кухне были слышны звонки с урока и на урок, с лоджии бабушка могла следить за тем, как я катаюсь на коньках, и звать меня домой. Моя жизнь была связана со зданием школы, даже когда я там ещё не училась. Мимо школы мы ходили с бабушкой на базар, мимо школы бабушка водила меня в детский сад, мимо школы бабушка ходила на завод руководить отделом кадров.

Школа, школа, школа, вытянутое четырёхэтажное здание из красного кирпича. Буквой П, с широкими пролётами лестниц, со спортзалом на последнем этаже. Кабинет химии с лабораторией, кабинет труда для девочек с кухней и рядом полированных швейных машин с ножным приводом, кабинет труда для мальчиков в подвале с черенками от лопат, станками, запахом перегара.

Высокие потолки, широкие окна, которые на каждый Новый год мы расписывали гуашью, противогазы в кабинете ОБЖ, мишени в кабинете ОБЖ, учебные гранаты в кабинете ОБЖ, пьяный Полковник, учитель ОБЖ, который часто говорил хулиганам: «Вон бог, вон порог!» и выставлял их за дверь.

Нас как будто бы с детства готовили к войне. Не к взрослой жизни, ответственности за выбор или самому умению выбирать.

С пятого класса один раз в неделю мы толпились около двери в кабинет ОБЖ. Никто не любил заходить в класс первым, потому что на запах перегара можно было вешать портфель. Учитель основ безопасности жизнедеятельности совершенно точно вёл не безопасную жизнедеятельность: пил водку, играя в преферанс вместе с физруком, трудовиком и иногда моим дедом.

Каждый урок мы начинали с повторения пройденного материала. Полковник, или Лопата, такие прозвища были у учителя, говорил: «Если террористы решат напасть на Россию, мы будем первыми, кого они подорвут! У нас тут аэродром под боком, отсюда наши истребители летают их бомбить!» После этого переключался на рассказ о том, что если поранишь палец топором, то на него надо пописать. Парням такое сделать будет, понятно, легче. Следом шло восклицание «Вон бог, вон порог!» для тех, кто не слушает про террористов и обоссанные пальцы.

Когда наступала весна, мы шли в хоккейную коробку за школой учиться кидать гранаты. Зимой стреляли из пневматической винтовки. Полковник прислонял экран из пенопласта к стене, вешал на него мишень, отодвигал первую парту и вставал поперёк входной двери, чтобы никто не смог зайти посреди стрельбы. Здесь не было никакой дискриминации. Стрелять, в отличие от того, чтобы легко и быстро помочиться на рану, могли все. Винтовка не вызывала тревогу, как рассказы про ужасных террористов, и доставляла радость, не то что метание гранаты.

Я вспоминаю о винтовке как об одном из лучших школьных развлечений, но не понимаю, почему нас вообще учили стрелять. Врагов у пролетариата к тому времени не осталось, а режима ещё не было. О каком мире будущего думали школьные методисты, которые составляли программу по ОБЖ? О постапокалиптическом? Что в 2029 году будет идти война между роботами и людьми? Скайнет точно не победить, нассав на него. Даже граната не поможет! Тем более метали мы их ужасно.